インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書き込み、インターネット上でのいじめなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)や、部落差別等の同和問題に関して差別を助長するような内容の書き込みがされることもあります。

インターネットは、私たちの生活を豊かにする利便性の高いメディアですが、使い方を間違えると人を傷つけてしまったり、情報が悪用されたり、犯罪に巻き込まれるなどの事案が多く発生しています。

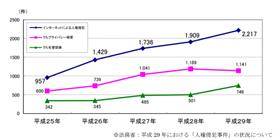

◆インターネットによる人権侵犯事件の推移

法務省が発表した「平成29年における人権侵犯事件の状況について」によれば、無断で個人情報を掲載するなどのインターネット上の人権侵害は前年比16.1%増の2217件と5年連続で過去最高を更新しています。

インターネット上の人権侵害のうち、無断で個人情報などを掲載する「プライバシー侵害」が前年比4%減の1141件。誹謗(ひぼう)中傷などを掲載する「名誉棄損」が48.9%増の746件に達し、この2つで全体の85.1%を占めています。

◆インターネットによる人権侵害の事例

インターネット上の掲示板に、部落差別を助長する目的で、具体的な地名や人物名を書き込む。また、特に同和問題の解決のため熱心に取り組んでいる 人や団体・関係機関を誹謗・中傷(ひぼう・ちゅうしょう)する書き込みをする。

在日外国人や障害のある人、ハンセン病回復者等、社会において様々な形で厳しい立場に置かれている人々を誹謗・中傷(ひぼう・ちゅうしょう)する書き込みをする。

個人の写真や個人を誹謗・中傷(ひぼう・ちゅうしょう)するメールを転送し合う等の行為によって、特定の人の人権やプライバシーを侵害する。

◆インターネットを悪用した人権侵害をやめましょう

インターネットは、利用者が手軽に情報を入手できるだけでなく、容易に情報を発信できる利便性が高いメディアです。いったん掲載された情報は、発信者の意図にかかわらず、急速に様々な所に流布してしまう可能性があり、完全に削除することが困難となります。

こうしたインターネットの特性に十分配慮し、発信者一人ひとりがモラルと人権意識を高め、自らが発信する内容に自己責任をもち、インターネットを利用することが大切となります。

ちょっとしたいたずらのつもりでも、重大なトラブルに発展する可能性があることを忘れてはいけません。相手の人権を尊重することを忘れず、配慮をもってインターネットを利用しましょう。

◆インターネット上で人権侵害にあったら

法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。相談フォームに、氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談により回答されます。

また、電話による相談や直接法務局で相談をすることができます。

法務省インターネット人権相談受付 (外部リンク)

(外部リンク)

熊本県人権啓発活動ネットワーク協議会 (外部リンク)

(外部リンク)

法務局「みんなの人権110番」 TEL 0570-003-110