文化財さんぽ25〜妙見祭ゆかりの文化財⑨〜

医王寺の仁王像

(いおうじのにおうぞう)

◆八代市袋町 医王寺境内

◆石造 凝灰岩製 像高2.7m

◆延宝3年(1675)

袋町にある医王寺は、国指定重要文化財の「木造薬師如来立像(もくぞうやくしにょらいりゅうぞう)」をはじめ、貴重な文化財を数多く伝える真言宗(しんごんしゅう)のお寺です。このお寺の境内には、一対(いっつい)の仁王像が立っています。仁王とは、仏教の護法神(ごほうしん)で「金剛力士(こんごうりきし)」とも呼ばれ、筋骨(きんこつ)たくましい姿で表わされます。右の像は口を開け、左の像は口を閉じています。これを阿形(あぎょう)、吽形(うんぎょう)といい、口を開いて最初に出す音「あ」、口を閉じて最後に出す音「うん」で、宇宙の始まりと終わりを表わしているとされます。

この仁王像は、延宝(えんぽう)3年【1675】、八代城下の二ノ町【現在の本町一丁目】の人々が妙見宮【現在の八代神社】に寄進したもので、もとは妙見宮の鳥居脇にありました。慶応(けいおう)4年・明治元年【1868】、神と仏、神社と寺院をはっきり区別するよう命じる「神仏判然令(しんぶつはんぜんれい)」が出され、それまで一緒に儀式を行っていた神社と寺院が切り離されたことにより、妙見宮にあった仏教関連品は別のお寺に移されたり、付属する神宮寺(じんぐうじ)【跡地は宮地小学校】が廃(はい)されたりしました。医王寺には、このとき移されたものが仁王像以外にもいくつか伝わっています。

仁王像を寄進した二ノ町は、妙見祭に笠鉾(かさほこ)「蘇鉄(そてつ)」を出す町で、町内を薩摩街道(さつまかいどう)【当時の幹線道路】が通り、城下有数の繁栄を誇った町です。本像は、城下町の人々が妙見宮をあつく崇拝していたことや神仏混交(しんぶつこんこう)時代の妙見宮の歴史を物語る貴重な遺産です。

また、像の作者は薩摩国の禅僧(ぜんそう)貫周(かんしゅう)と伝えられており、高島にも同じ作者による磨崖仏(まがいぶつ)が残っています。

|

|

| 吽形像 |

阿形像 |

|

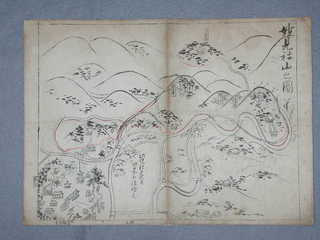

妙見宮鳥居横に仁王像が描かれている「妙見社山之図」(部分) 【安永5年(1776)博物館所蔵】 |